30 August 2007

26 August 2007

24 August 2007

什麼人主持什麼 - 寫作的未來

如果你擅長或喜歡寫散文的話,根據講者來歷,你有五分四的機會成為大學教授,前途一片光明。

- 王良和博士(香港教育學院中文系副教授)

- 岑逸飛先生(作家)

- 黃仲鳴博士(香港作家協會主席)

- 黃國彬教授(香港中文大學翻譯系講座教授)

- 楊牧教授(台灣東華大學中國語文學系講座教授)

寫文學評論呢?結果也差不多,事實我相信除了教授以外,就沒有人寫文學評論了。

- 陳子善教授(上海華東師範大學中文系教授)

- 梅子先生(作家、文學雜誌總編輯)

- 黃子平教授(香港浸會大學中文系教授)

- 鄭樹森教授(香港科技大學人文學部講座教授)

- 劉紹銘教授(嶺南大學中文系榮休教授)

寫兒童少年文學的你,絕對也只可能成為一個作家,這是好事抑或壞事呢?

- 江李志豪女士(兒童文學作家)

- 何巧嬋女士(兒童文學作家)

- 林煥彰先生(詩人、兒童文學作家)

- 黃虹堅女士(兒童文學作家)

- 潘明珠女士(兒童文學作家)

熱愛小說創作的人倒有兩條出路,一是作家(我們一般理解為小說家),二是編輯。更幸運的是,你還有五分一機會成為跟崑南一樣,創作力澎湃的資深年輕作家:

- 許子東教授(嶺南大學中文系教授)

- 莫言先生(作家)

- 崑南先生(作家、編輯)

- 陶然先生(作家、文學雜誌總編輯)

- 劉以鬯先生(作家)

最後,萬一你不幸會寫詩,也愛詩,有五分一機會將成為編輯或校長(聽來很不錯),但有五分三的機會,你會成為詩人:

- 何福仁先生(詩人)

- 瘂弦先生(詩人)

- 葉輝先生(作家、報刊編輯)

- 蔡炎培先生(詩人)

- 羈魂先生(作家、校長)

(上述推斷純粹搞笑,睇過就算)

文學研討會詳情

21 August 2007

20 August 2007

我們活個無所事事

《月台》脫期一事好像毒素般蔓延,我不為此事找任何藉口了。昨天連續地被三位朋友問到:《月台》何時出版?今天又得知台灣詩人鴻鴻也問了同類的問題,我感到無地自容,雖說indi 出品總是時有時無的,但作為一份刊物,我認為這樣子實在愧對讀者和投稿人。唉,事實十二期已經完成排版,現在正進行校對工夫,請大家耐心多等一會。

無所事事(二):

聽到葉輝談起《死亡筆記》,剛好無線最近播放電視版,就走過去八卦八卦。原來他是在報館工作讀到這漫畫的,而且是日文版,得靠一名同事把對白即場翻譯過來,才可以讀下去,這漫畫果然有這樣的吸引力。我一直懷疑妹妹患有閱讀障礙,每次讀到文字書就會頭暈起來,沒可能讀下去的,《死亡筆記》雖是漫畫,但對白和文字卻出奇的多,妹妹自己也覺察這一點,但就是可以一期一期地追看下去,我覺得很奇妙。

無所事事(三):

有位應屆會考生告訴我,她和她的朋友都買了《幻聽樹》,剛剛買回家的日子,她還未打開來看,某個晚上就收到朋友的電話:你睇左《幻聽樹》未呀?未啊。咁你快D睇啦,好好睇,尤其是某頁某頁。她轉告我的時候,已經忘了某頁,也記不得詩題,但她說那詩如果在夜裡細讀的話,是可以令人的心境平靜下來的。身為作者的我,聽到她這樣說,心裡高興,又不由得打了個「突」。回家翻了一下目錄,無法相信有哪首詩具如此功效。

無所事事(四):

沒有正職的我無須每天上班下班,有時會整天呆在家裡,有時會一星期都不「出城」,有時卻會一星期七天跑在外面。每逢閉關自守的日子,我就想到外面走走,等到每日都非出去不可時,我又渴望鑽到屋企的套子裡,矛盾死了。上星期除了星期四,我都在外面,開會、郊遊、上工作坊和參與活動,於是就懷念家。在家的日子也不一定快樂的,有時瑣碎而無聊。但我最愛假日,跟阿爸和妹妹呆在一起,去食個tea、爭看電視和無聊搭嘴,有時會互相埋怨,原來這樣就很快樂了。在祖母和媽媽離開以後,我知道我們任何一個,遲早都會離開這裡,到時整個家就會分析崩離,故此這份快樂背後,總有一片憂傷的黑色天鵝絨。

無所事事(五):

如果我說從前我是看到鬼的,至少我相信那是鬼,你會不會相信?他們都是一閃即逝的,我並不覺得很恐怖,或許這些事可以日後再說。我媽也曾看過鬼,這事寫在〈匙孔〉一詩裡,於我有極深的印象。今日跟爸談起這件事,才知道,原來,媽不止見過一次,至少還有兩次是我不知道的,我追問他,他說忘了細節,支吾以對,我瞬間變成斷了線索的探員,焦慮又失落。

15 August 2007

上田寮下

上田寮下,從前我做地圖時見過,此後念念不忘的名字。

從地圖看,田寮下村位於大埔林村附近,一直沒有機會去,

終於今日由雪兒帶路去了,她的祖屋竟在那裡。

村裡無人,村口是幾片田地,桃花未開,

我們冒著毛雨,步過阡陌和水閘構成的小瀑布,

不遠處是洋式別墅和古屋相間的風景,

背後是風水林,彷彿一頭蟄伏的野獸。

我們一間一間古屋探頭張望,

有些是寧靜祥和的家祠,有些已經荒廢堆滿雜物,

有的會忽然殺出一頭狂吠的狗。

我發現自己愈來愈愛這些古屋,

它們跟我見過的歐洲小屋完全不同,

能讓我區分歐洲和香港的小村鎮。

雖然我們始終無法區別上田寮下和下田寮下,

但這小村的景貌,比我想像中的山林和荒地豐富得多,

我曾經想過,以這地方為題寫篇小說,

似乎是寫定的了,不會後悔。

13 August 2007

樹猶如此,人何以堪?

九龍公園裡有二百年歷史的細葉榕倒下,康文署高級事務經理蔡念祖相信,原因是九八年九龍公園重建工程削去榕樹部份樹根,加上近日強風吹襲,終令大樹倒塌。

九龍公園裡有二百年歷史的細葉榕倒下,康文署高級事務經理蔡念祖相信,原因是九八年九龍公園重建工程削去榕樹部份樹根,加上近日強風吹襲,終令大樹倒塌。康文署表示,署方去年底發現樹王情況轉壞,曾委託內地和外國專家診斷,發現根部感染「褐根病」,受真菌感染,於是施以藥物,目前情況受控。有關搶救樹王的措施可見這裡:http://hk.news.yahoo.com/070813/12/2dhz5.html

雖然康文署承諾「盡力拯救餘下的大榕樹」,但這則新聞仍然叫人難過和憤怒。樹王倒塌,其實是整個香港發展的縮影。公園重建工程進行前,沒有做好對樹木(尤其是樹王)的健康影響評估,或者做得並不足夠,更沒有措施保護大樹,好使它避過工程帶來的傷害,而是等到大樹倒下,才想盡辦法搶救。

二百年歷史的樹王遇到這樣的對待,何況社會上比其年輕得多的建築和社區?

在我眼中,觀塘是一棵老而彌堅的大樹。雖然我從來沒有在那裡住過,但自小在藍田長大的我,不但會穿越觀塘到牛頭角舅舅的舊居,還常在觀塘市中心流連和閒逛,裕民坊的麥當勞是我第一間光顧的麥當勞;我不少心愛的玩具,也是在臨時市場的小攤檔買的;我還記得香蕉糕的甜味,儘管這不是觀塘特有的零吃,但我卻是在這個又小又髒的社區裡首次嚐到。

觀塘重建計劃,毫不意外會是利東街的翻版,而是更大規模。利東街街坊多年來賴以生活的社區網絡像樹根一樣遭工程破壞,而觀塘重建區內的小商戶、巴基斯坦裔居民、印尼華僑和潮州人,將面對同樣的命運。近年,因為教寫作班我又回到觀塘去,雖然由裕民坊到學校要走十五分鐘以上的路程,但無論日曬雨淋,我都沒有坐過一回車。走在路上,會看見毫不起眼但又親切的小商舖,大馬路旁的小街會意想不到地找到水果檔,然後往往有一班印巴藉中學生走過來,嘰嘰咕咕的不知說些什麼,或者跟我一同走入七仔買o野,一切都好像可有可無,可是我卻說不出理由的深愛這個混雜的社區,小時候沒有察覺。

在「觀塘重建的社會影響評估報告(第2 階段)」中,政府對社區網絡的理解包括託管子女、團體支援、學校、醫療支援、網絡是有關子女/親友、宗教支援、社會服務機構、介紹工作支援等多個範疇,於是「紓緩失去社區網絡的方法」,就得出了這樣的結論:「研究如何在觀塘市中心建立社會企業,達致鼓勵保存和重新建立社區網絡」,可是我們誰都知道,在未來的APM式大商場和豪宅叢中,是沒有建立社會企業的可能的。九龍公園重建工程,奪去了樹王生長的空間,於是樹枯萎了。同樣觀塘重建後,大企業會奪走現時居民長大的地方,報告預設他們都會搬到公屋去,自小長大的觀塘市中心再與他們無關;而社區失去鄰里互動,還有小商戶以人為本的消費方式,換成連銷商店冰冷的客戶消費模式,社區網絡的根就會枯掉,社區也會死亡。

我同意改善重建區一帶居民的生活條件,可是我們不能像對待樹王一樣,在重建的過程中任其枯死,然後才急忙找尋拯救的方法。

延伸閱讀:評"觀塘重建的社會影響評估報告(第2 階段)"

12 August 2007

寫詩的期限

我總認為寫詩是一輩子的事,但對我來說,每個題材、每件事、每個片段,彷彿都有一個書寫的時限。寫中學生活的「燒焦系列」,書寫時間大約是2000-2002年,距離我高中和預科生活大概五年的時間,而在那之後,我的詩就擺脫掉中學生活的敘述,往以後的人生出發。這使我想到,自己用詩去書寫一個人或一件事的期限是五年,五年以後我就無法為那遠去的再寫些什麼,是因為情感過於沈澱,以致無形無聲,還是所有的細節都被遺忘,虛構多於真實?我不知道,但如果每段過去都有化成詩歌的期限,我就在這五年以內,儘量去寫,包括這段快要逝去五年的感情。

方形的紅木飯桌

穩住了碗碟和茶杯

還有我們從前的種種騷動

麵食的蒸氣散發

彷彿平淡安詳的時光

發現的時候頃刻消退

定睛的時候已然變幻

遲到的公共小巴

曾經載我們來到海邊

過於乾燥的冬日

鎖住了甚至是海水的氣味

滑浪風帆上,男人企穩又滑倒

我們一起嘲笑他,卻忘了自己

迷失在異國風情的檔攤

踱過縱橫交錯的市集

好不容易找到另一輛小巴

卻不知載我們到什麼地方

車上談論不著邊際的話題

那是你無常的喜悅和憂傷

像偶然在別墅間透現的陽光

換個角度又重新隱藏

你舉杯用嘴唇

輕碰台式特飲的冰涼

桌面就留有一圈清水

記得我跟你說過嘛

用指頭在螞蟻的身邊畫一圈

牠就被困住,逃不出來了

這是我兒時最喜歡的惡作劇

你聽著就指住我笑

蒸氣的紋理和你的身影

竟在我的眼前重疊如一

修車廠傳來金屬相碰的聲音

街道兩旁緊緊靠攏的黑洞裡

亮起汽油和橡膠氣味纏綿的火光

你推開鐵閘來到跟前

接過手上體溫過盛的禮物

然後把初夏的亢奮塞進我手

在幾句閒話以後悄然離開,留下我

擱淺於佈滿污水和金屬碎屑的路邊

面對整座城市的荒涼

踏出小店才發現下過短暫的雨

我們有不同的目的地,從來如此

但還是走過一條水漬斑駁的小街

多年後,我仍會不禁想起

分別前,你在人潮的屏障後

最後一次的回眸和淺笑

還有指頭在旋轉的蒸氣裡

曾描畫過的旋渦

07 August 2007

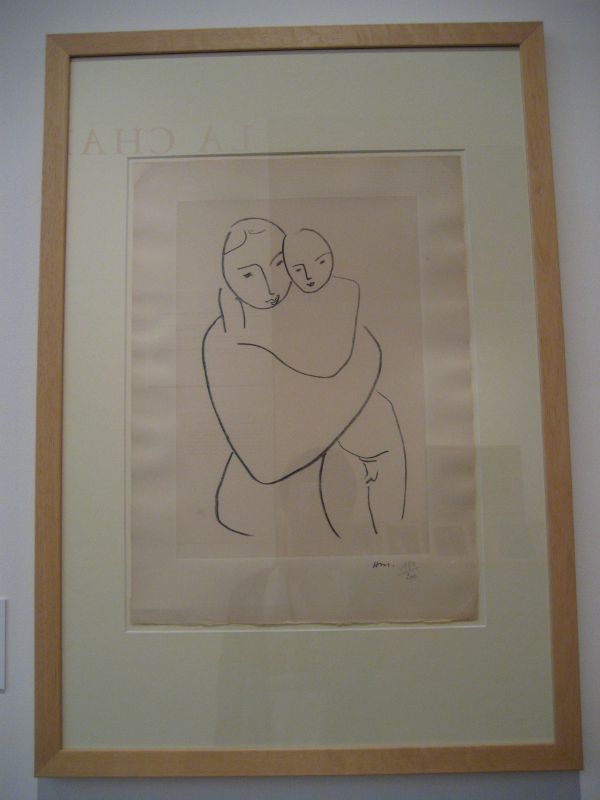

擁抱

我多麼喜歡這畫散發的難而言喻的溫柔,這大抵來自於每個人內心深處,對躺在懷裡的渴求。曾經何時,我們都在這懷裡笑過、哭過,發現自己不過是長有缺口的人,只有在被緊緊抱住的一刻才是圓滿的,那是可以跟情慾完全脫鉤,純粹得像畫中的線條,世上最溫暖和貼心的地方。

這畫收藏在法國小鎮 le cateau的馬蒂斯博物館,是馬蒂斯眾多版畫作品之一。如果說鮮明的平塗色彩是他畫作的簽名式,那麼極為簡潔又傳神的平滑線條,則是他版畫獨有的語言。馬蒂斯在1946-50年間,創作了大量的書籍插畫,其中大部分是凹版版畫,採用名為蝕刻法(etching)的技術。蝕刻法是利用酸液的腐蝕作用,首先畫家在金屬版面上塗抹一層防腐蝕液,再以針或尖筆在防腐液上繪畫出圖畫,接著把金屬版放入腐蝕液裡,用尖筆劃過的部分就會遭到侵蝕,形成版面上的凹痕,這方法無須用刀雕刻,反而類似繪畫的方式,因此能展示出畫筆般的流暢線條。由於蝕刻法跟畫家提筆作畫的做法相似,在當時受到相當的重視,「蝕刻畫」一詞更一度成為凹版版畫的代名詞,儘管如此,馬蒂斯一氣呵成的平滑線條,仍是獨一無二的。

那天,我在這畫前停步,博物館的大堂裡,馬蒂斯許許多多的畫作在我身邊旋轉,窗外是一片與陽光同化的樹林,像電影定鏡般寧靜和深邃,這一切就像為我這孤獨的旅行者預備的擁抱,溫柔而慈祥。

我永遠不會忘記。

有關書籍插畫的延伸閱讀:文繞圖,還是圖繞文?

02 August 2007

為何這樣難過?

七月的最後一日,在清場之前,我到那邊探望花苑,那時絕食九十多個小時的她,正盤腳而坐,像頭頂長出一棵葡萄樹的冥想者。我怕她會魂魄出竅,就過去叫她,跟她輕輕擁抱,在圍觀拍照的人和多部攝錄機的包圍下聊上一會。

別過她在碼頭上走走,倚住鐵欄,我看到一根麻繩盪在水面,幾尾像泥鯭的小魚在啄食,大概是繩上長起來的藻。牠們都知道這裡即將逝去,來收集一點點殘餘嗎?日後這片海給填了,牠們會搬到哪裡?多少逃不掉的會犧牲掉?或許我是想得太多了,我連自己的事都處理不了,怎去想魚?

又走了一會,遇到詩桓和她的朋友,兩人拍完照就坐在石椅上看人看海。我坐到她們旁邊,看過去,尖沙咀的鐘樓孤獨地佇立著,而這邊,為填海預備的浮標、鋼筋都運過來,都樹立在海上了。新天星碼頭以一個浮誇、醜陋的姿勢,默默地看待我們。天氣很熱,但我卻感到寒意。

這是我最後一次坐在這裡看海了,碼頭的消失與否不是最叫我在意的事,坦白說我沒有太多關於碼頭的回憶。我終於明白自己為何這樣難過,它的消逝其實預示著更多類似的地方將會離我們而去,試想即將清拆的不是碼頭,而是你曾經最愛的餐廳、小街或公園,就像我小時候跟朋友撥開長草,蹲在水池前撈蝌蚪的爛地,多年前變成停車場,而我家可以望到的一片針山坡地,最近有堆土車把一片一片的樹木推倒,山坡呈現出貧瘠的土黃色。碼頭可能是所有逝去的事物裡面,最不貼近我們生活的一個,但我們每人都有自己的碼頭,一個單獨自己不能保護的碼頭,如果有天塔門要消失了,那片大海要填平(其實這也不遠矣),你會明白我的難過嗎?

P.S.所有擔心花苑的朋友,她已經沒事了,昨天清場後已經重新進食,身體沒有大礙,請放心。